Le Point, no. 2005 - Economie, jeudi, 17 février 2011, p. 68 - 76

Epopée. Il y a douze ans naissait la monnaie unique. Peurs, lobbying, manoeuvres, erreurs, mensonges, panique, crises... Récit d'une aventure historique.

Exit Axel Weber. Un Allemand ne succédera pas à Jean-Claude Trichet. Le tir de barrage des Français contre cet orthodoxe pur et dur a fait mouche. Angela Merkel a sacrifié son soldat. Histoire d'imposer son pacte de compétitivité. Grincements de dents... Les marchés guettent leur proie, l'euro. La monnaie unique, ce n'est pas seulement une histoire d'argent. Avec son lot de mesquineries, de coups bas et d'égoïsmes, tout cela ressemble souvent à un roman noir. D'autres jours, plus rares, c'est une belle histoire, de la belle politique, avec un grand « p » où l'ambition collective rappelle qu'elle peut abattre des montagnes. Curieuse saga tout de même. Parce qu'ils redoutaient de voir la parenthèse occidentale se refermer alors que la Chine devient la deuxième économie au monde, une poignée de leaders politiques ont lancé l'aventure. Au point d'en oublier parfois les 317 millions d'Européens vivant avec cette drôle de monnaie dans leur poche, avec leurs passions inquiètes, leurs colères... Au point de tout remettre en question ? Rencontre avec Jacques Le Goff, le grand historien du Moyen Age. Dans son appartement parisien, où ses montagnes de livres font craindre une avalanche, éclats de rire de celui qui a publié il y a peu un époustouflant « Le Moyen Age et l'argent » (Perrin). « Rappelez-moi la date de création de l'euro... Et la date de sa mise en circulation... Janvier 2002 ! » Et de raconter quatre siècles de guerres menées à coups de catapultes et d'arbalètes grâce auxquelles on mettait un Etat sur la paille pour trente ans. Une épopée où les rois européens remettaient leurs finances publiques en ordre par une alliance stratégique couronnée d'un mariage.« Dix ans d'euro... Un peu jeune, tout ça », lance Le Goff. Pour toutes ces raisons, Le Point a cherché à reconstituer les premières années de cette quête historique, secrète et tumultueuse...

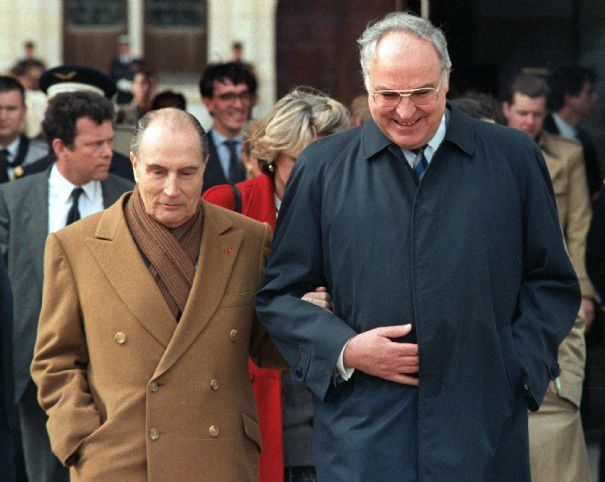

Nous sommes le 4 janvier 1990, à Latche, dans la bergerie de François Mitterrand. Le mur de Berlin est tombé quelques semaines plus tôt. Et le président français reçoit Helmut Kohl, le chancelier allemand. Pendant trois heures, les deux hommes parlent à bâtons rompus. De la réunification allemande, surtout. De la monnaie unique, beaucoup. Ce jour-là, sans l'armée de conseillers qui d'ordinaire les entourent, les deux hommes ouvrent leurs coeurs. Mitterrand ne cache rien de ses peurs. Kohl raconte ce que c'est que d'être à la tête d'un pays coupé en deux. Petit à petit, au fil des mots, Mitterrand baisse la garde : Kohl peut réunifier son pays. Et l'Allemand lâche ses dernières résistances : il donne une date à Mitterrand. Celle de la mise en place concrète de la monnaie unique européenne, que les Français voient comme le meilleur moyen de contrebalancer l'influence de la future grande Allemagne. La scène, souvent racontée par Jacques Attali, le conseiller de Mitterrand, est peut-être celle qui restera dans les livres d'histoire dans trente ans, dans cent ans, pour symboliser la création de l'euro. Attali ne dit rien des regards, des silences. Mais on imagine le bruit des pins de Latche qui craquent, le labrador de Mitterrand qui tourne sagement autour des deux hommes. La conversation qui se perd sur un livre, une femme. La guerre, sans doute aussi. Romantisme du moment...

L'insomnie de Delors

Lorsqu'on évoque devant Jacques Delors cette conversation de Latche, l'ancien président de la Commission européenne (1985-1994) cache mal son courroux. Pince les lèvres. Hausse les épaules. Boit un verre d'eau pour calmer sa toux. Puis se déride enfin. Sourit presque...« L'euro n'est pas né d'un deal Mitterrand-Kohl sur un coin de table. Sinon, cela ne se serait jamais fait. C'est une oeuvre collective. Elle s'est écrite, elle s'est nourrie, grâce à de petits pas, des coups d'accélérateur, de l'ambition des petits et des grands pays. Il fallait évidemment que les Belges, les Italiens ou les Néerlandais y trouvent aussi leur compte. Il y a eu du travail, beaucoup de travail... » Et Delors d'égrener une liste de sommets, de réunions, de rencontres informelles qui, à partir du milieu des années 80, ont abouti à la création de l'euro. La création du Serpent monétaire européen en 1972, l'Acte unique de 1986, le comité Delors (1989), le choix de la rigueur par la France en 1983, les « paquets » élaborés par la Commission. Longtemps, Delors s'est tu. Aujourd'hui, il a oublié sa prudence légendaire. Il lève le voile sur quelques petits secrets qu'il n'a jamais racontés. Ses conversations secrètes avec Raymond Barre, Valéry Giscard d'Estaing ou Helmut Schmidt, qui n'étaient plus aux affaires mais qu'il a beaucoup consultés pour faire avancer le projet. Ses tactiques pour influencer les chefs d'Etat, en passant par les directeurs des Trésors nationaux ou les patrons de Banque centrale. Son lobbying incessant. Ce déjeuner de janvier 1988, décisif selon lui, en tête-à-tête avec Kohl. Il confie ses défaites aussi. Comme cette idée qu'il n'a jamais réussi à faire passer, celle qu'il a toujours défendue, d'inclure dans le fameux Pacte de stabilité, qui ne se concentrait que sur les déficits budgétaires (3 % du PIB) et la dette publique (60 % du PIB), un critère : celui du chômage.« L'idée, ce n'était pas de créer un gouvernement économique, les chefs d'Etat n'en voulaient pas. Mais d'exiger de ceux qui adhéraient à la monnaie unique un objectif social qui les aurait obligés à coordonner leurs politiques économiques. Mais voilà... L'idéologie du marché a triomphé. » A écouter Delors, on sent sa fierté. Et, notamment, celle d'avoir fait adopter le chapitre social du traité de Maastricht.« La nuit du sommet, nous avons eu peu de temps pour dormir. » Sa frustration aussi. Si les gouvernements européens l'avaient entendu dans les années 90, la crise de 2010 aurait sans doute été évitée... Il en est sûr. Il fouille alors dans un gros dossier sorti de ses archives personnelles.« Voyez, je le disais déjà ici, dans ce discours. Je le disais encore dans cette note. Il fallait qu'il y ait une coordination économique. Regardez... »

Trichet et la bière allemande

A Maastricht, le 10 décembre 1991, les politiques ont donné leur feu vert... Dans chaque pays, il doit maintenant y avoir des débats, des référendums, des lois fondamentales comme en Allemagne. Reste concrètement à mettre en place les mécanismes de fonctionnement de la monnaie unique. Et c'est une décennie de travail qui s'annonce pour les technos. Dans chaque pays, ils sont à la manoeuvre. Les Allemands de la Buba (la banque centrale allemande) ne veulent pas entendre parler de solidarité entre les pays. D'accord pour la monnaie unique, mais chacun reste seul responsable de ses actes. De ses erreurs, de ses performances, bonnes ou mauvaises. De sa gestion. C'est un préalable. A l'époque jeune fonctionnaire au Trésor, Xavier Musca (aujourd'hui secrétaire général adjoint de l'Elysée) se souvient : « Nous faisions note sur note pour expliquer qu'un minimum de coordination économique était nécessaire. Et que celle-ci devait être orchestrée par le conseil des ministres des Finances. » Un voeu pieux. Autre sujet sur lequel les Allemands sont inflexibles : l'indépendance des banques centrales, qui doivent être totalement libérées de la tutelle politique. Et, sur ce point, la Buba trouve des alliés de taille chez les technos des pays voisins. Comme Jean-Claude Trichet (directeur du Trésor de 1987 à 1993, puis gouverneur de la Banque de France à partir de 1993). Mais les technos n'ont pas les mains libres. Pendant qu'ils planchent des nuits et des nuits sur la future architecture monétaire européenne, les politiques interfèrent quotidiennement. Ainsi, pour affaiblir le poids de l'Allemagne, les politiques français exigent - et obtiennent - que la Grèce entre dans la zone euro assez vite. Alors qu'ils sont très sceptiques, les technos français doivent défendre ce dossier auprès de leurs collègues. Joachim Bitterlich était, à l'époque, le conseiller diplomatique de Helmut Kohl. Aujourd'hui reconverti dans le privé, dans une grande entreprise française, il se souvient de quelques-unes de ces batailles parfois surréalistes où le dérisoire venait polluer l'essentiel.« Jean-Claude Trichet avait reçu commande des politiques français de défendre à tout prix le mot " Ecu " pour désigner la future monnaie unique. Ce que nous ne pouvions pas accepter, car ce mot évoque pour nous la bière Eku. En bon soldat, Trichet faisait le job à chaque réunion. Mais cela se voyait comme le nez au milieu de la figure qu'à titre personnel il savait très bien que tout cela n'avait qu'une importance toute relative par rapport aux autres enjeux. »

Et si Kohl avait fait une grosse bêtise ?

Nous sommes en mai 1998, à Bruxelles, lors d'un conseil européen pas tout à fait comme les autres. Dans six mois, l'euro sera une réalité. Les Européens attendront encore un peu (le 1er janvier 2002) pour avoir des euros dans leur portefeuille. Mais, sur les marchés financiers, les monnaies nationales doivent bientôt disparaître. Ce sommet doit désigner le premier président de la BCE. Et Jacques Chirac est fou de rage. Cela fait six mois qu'il se bagarre contre la nomination du Néerlandais Wim Duisenberg. Le président français a le sentiment de s'être fait avoir. Les gouverneurs des banques centrales nationales ont peu à peu imposé ce choix aux gouvernements. A la plus grande satisfaction des Allemands, pour qui Duisenberg est un « orthodoxe » tout à fait sur la ligne de la Bundesbank. Chirac veut un Français, Jean-Claude Trichet. Et il ne cédera pas. Ce soir-là, avec ses homologues, Chirac évoque un mystérieux accord secret, passé entre François Mitterrand et Helmut Kohl quelques années plus tôt : le siège de la BCE à Francfort contre la présidence à un Français. Kohl foudroie Chirac du regard, mais refuse d'envenimer les choses. Il se tait. Duisenberg, présent ce soir-là, est défait. D'autant que Chirac se défoule. Il demande à Duisenberg son âge pour tenter de faire plier ce dernier. En aparté, il lance à plusieurs personnes : « Ce n'est pas un petit fonctionnaire qui va me faire chanter. » Un compromis est enfin trouvé : Duisenberg laissera sa place à Trichet à mi-mandat. Les dégâts sont immenses. En fait, à six mois des élections, Kohl bouillonne intérieurement. Plus tard, il regrettera que « le prestige national attaché à certaines décisions » ait « coûté beaucoup de temps ». Il admettra aussi avec cette affaire avoir « vécu un des moments les plus difficiles de la construction européenne ». A ce moment, l'euro est mal parti...

Les marchés dorment, profitons-en...

1er janvier 2002, les Européens ont désormais des euros dans leur portefeuille. Mais à quoi sert désormais la Banque de France ? Son histoire ne s'est pas arrêtée à la fin des années 90. Bâches, pots de peinture, échafaudages... En ce début d'année 2011, le hall qui mène aux éblouissants salons Empire a droit à un coup de pinceau. Et Christian Noyer affiche un humour pince-sans-rire : « Vous voyez, on investit pour l'avenir... » La Banque de France est installée rue de La Vrillière depuis deux siècles. Ancien numéro deux de la BCE (1998-2003) et gouverneur de la Banque de France depuis huit ans, Noyer, convaincu que son institution a encore de belles pages à écrire, raconte ce qu'il appelle « un drôle de moment » : les premiers pas de l'euro.« Reprenez la presse anglo-saxonne de l'époque. C'était un déferlement de haine contre notre monnaie. Il y avait des éditoriaux d'une mauvaise foi rare, on ne nous donnait pas deux ans. Et puis les cyniques ont dû se rendre à l'évidence... » Très vite, les banques centrales d'Asie et du Moyen-Orient en ont acheté pour nourrir leurs réserves : l'euro est devenu crédible, solide, comme si la puissance du mark allemand servait de bouclier à l'ensemble de la zone euro. Les marchés financiers ont oublié que les réalités économiques nationales n'avaient rien à voir d'un pays à l'autre et refusé de voir que certains prenaient toutes les libertés. L'argent facile... Noyer se souvient d'un Jean-Claude Trichet qui, à chaque sommet, à chaque réunion, sortait pourtant de la poche de son veston des fiches sur lesquelles figuraient de petits graphiques alarmistes sur le coût du travail dans tel ou tel pays, la compétitivité de l'un par rapport aux autres (même si cela n'est pas dans son mandat). Souvenir de ces haussements d'épaules des politiques, qui, tout en s'endettant à moindre coût, pestaient devant leurs opinions contre « l'euro fort ».

Jacques et Gerhard enterrent le pacte

Jacques et Gerhard enterrent le pacte

Berlin, septembre 2003, dans les jardins de la chancellerie.« Il se trouve que ma fille, qui a 13 ans, a décidé, il y a un an, de ne pas choisir le latin, mais la langue française, et cela par égard pour le président de la République. Et d'ailleurs elle fait des progrès substantiels... » Entre Gerhard Schröder et Jacques Chirac, les relations n'ont pas toujours été au beau fixe. Mais, depuis quelques mois, les deux hommes marchent main dans la main. Ils ont le même souci au même moment : à la tête des deux économies les plus puissantes du continent, ils sont en crise. Pendant que l'Irlande ou l'Espagne affichent une folle croissance et des comptes publics exemplaires, l'un et l'autre ne respectent plus les critères de Maastricht, le fameux pacte de stabilité qui limite le déficit budgétaire des Etats de l'eurozone à 3 % du PIB. Ce jour-là, après avoir parlé de sa fille qui apprend le français, l'Allemand enterre le pacte de stabilité : « Il faut soutenir et non pas neutraliser la croissance. C'est une mission pour les Européens tous ensemble. »

Intérieurement, Chirac jubile. C'est sa revanche. En 1995, c'est Theo Waigel, le ministre allemand des Finances, qui avait vendu l'idée du pacte à Jean Arthuis, alors à Bercy. Le concept était simple : adopter une règle du jeu pour éviter que les pays les moins rigoureux budgétairement « profitent » des efforts des autres.

Huit ans plus tard, en entendant Schröder critiquer le pacte, Chirac exulte. Mais se fait modeste. A ceux qui n'auraient pas compris le message, il laisse son Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, faire l'explication de texte quelques jours plus tard, sur le plateau du journal télévisé de TF1 : « Mon premier devoir, c'est l'emploi. Pas d'aller rendre des équations comptables et de faire des problèmes mathématiques pour que tel ou tel bureau bruxellois soit satisfait. » Au 36e étage de la Kaiserstrasse 29, à Francfort, au siège de la BCE, lorsqu'ils prennent connaissance des paroles de Schröder et Chirac, les membres du directoire s'étranglent. Ils savent qu'ils ont perdu la partie. Cela fait des mois et des mois que le pacte subit les foudres de tous les politiques. Même Romano Prodi, le président de la Commission européenne, s'y est mis : « Le pacte est rigide et stupide. » Les gardiens de l'euro sont clairvoyants. Ils ont effectivement perdu la partie : dans la nuit du 24 au 25 novembre 2003, le conseil Ecofin décide la non-application du Pacte de croissance et de stabilité. La BCE porte plainte devant la Cour européenne de justice pour non-respect des traités. Rendu des années plus tard, le jugement ménagera la chèvre et le chou. Mais le mal est fait. Si les deux plus grands pays de la zone euro ne respectent plus le pacte...

Jour d'été à Saint-Malo, le téléphone ne passe plus

Jeudi 9 août 2007. Jean-Claude Trichet est depuis quelques jours en famille dans sa maison de Saint-Malo. Enfin, il peut souffler. Dans la cité de Surcouf qu'il aime tant (jeune haut fonctionnaire, il y a acheté un appartement à l'intérieur des remparts avant de se laisser séduire par une villa il y a quelques années), Jean-Claude Trichet se sent bien. Il lit ses poètes favoris (il a une passion pour René Char), se balade de longues heures cheveux au vent. Mais, ce matin-là, il est 7 h 30 lorsqu'il reçoit un coup de fil de Francesco Papadia. Cet Italien est l'un des piliers de la BCE. Il a travaillé pendant vingt-cinq ans à la Banque nationale d'Italie et a rejoint Francfort un peu avant le lancement de l'euro. Papadia est le patron de la salle des marchés de la BCE et il est de perm. En vieux routier des marchés, il a connu des centaines de soubresauts sur les marchés financiers. Mais ce qui se passe, il ne l'avait encore jamais vu : sous ses yeux, un typhon est en train de prendre corps. Les Bourses asiatiques plongent toutes de 10 %, de 15 %. De 20 %... Cela fait plusieurs mois que les Bourses font du yo-yo et personne n'a une idée précise de l'impact des fameuses subprimes américaines. Mais, jusque-là, ce n'était après tout qu'une crise boursière.

Le fait nouveau, c'est que les banques européennes ne se prêtent plus d'argent entre elles. En clair, le système financier n'est plus du tout irrigué. La confiance a disparu. Cette fois-ci, ça y est, la crise financière a commencé. Trichet peste contre son foutu téléphone portable qui ne passe pas si bien que ça. Sa connexion Internet sur son lieu de vacances n'est pas terrible non plus. Il faudrait qu'il rentre au plus vite à Francfort. Mais de Saint-Malo il faut quelques heures... et ce n'est pas possible. Une conférence téléphonique est organisée à 10 heures avec tous les gouverneurs des banques centrales de la zone euro, pour la plupart, eux aussi, sur leurs lieux de vacances. La BCE doit frapper un grand coup immédiatement et spectaculairement. La discussion dure deux heures. Trichet convainc, un communiqué de trois lignes est publié : « La BCE note qu'il y a des tensions sur le marché monétaire européen, elle a décidé de souscrire à 100 % les offres soumises. » Pour le grand public, cela ne veut rien dire. Pour les marchés, cela signifie que la BCE prêtera autant d'argent qu'il le faudra aux banques européennes. Du jamais-vu ! A la fin de la journée, 50 banques ont demandé de l'argent à la BCE. Montants décaissés : 95 milliards d'euros... Et ça marche.Tout cela n'est pourtant qu'un répit...

Les petits secrets de Nunavuk

Nous sommes à Nunavuk, dans le Grand Nord canadien. Et Giulio Tremonti pousse un coup de gueule. Ce 4 février 2010, alors que la planète est en crise depuis plus d'un an, le Canada accueille le G8 et le G20. Officiellement, les grands de ce monde vont parler paradis fiscaux, régulation et moralisation du capitalisme, etc. Mais Giulio Tremonti, le ministre italien de l'Economie, vient de découvrir que Christine Lagarde, Wolfgang Schäuble, le ministre allemand des Finances, Jean-Claude Trichet et quelques autres comme Jean-Claude Juncker, qui préside l'Eurogroupe, discutent depuis des mois et des mois dans son dos. Sujet de leurs conversations : le risque de crise sur les dettes souveraines dans la zone euro.

Ce jour-là, lors d'une réunion, Tim Geithner, le conseiller économique de Barack Obama, explique aux Européens que les Etats-Unis sont inquiets. Ils en sont sûrs : les marchés préparent une attaque contre certains pays européens qui ont laissé filer leur dette publique. Les Français et les Allemands avouent qu'ils planchent ensemble sur le sujet depuis plus d'un an et qu'ils en sont arrivés aux mêmes conclusions... En réalité, ce jour-là, ils triomphent. Quelques mois plus tôt, lors de l'assemblée générale du FMI à Istanbul, les Américains expliquaient doctement aux Européens qu'ils devaient choisir la relance économique plutôt que la rigueur. Alors que la BCE, les Français et les Allemands imaginaient déjà des exit strategies, un nom barbare pour désigner le meilleur moyen de mettre fin aux plans de relance qui, certes, dopaient les économies nationales, mais creusaient les déficits budgétaires dans des proportions jamais atteintes. Ce 4 février, Tremonti découvre aussi avec stupéfaction que le petit groupe informel discute secrètement des scénarios possibles pour répondre à l'éventuel défaut d'un pays de la zone euro. Alors, forcément, il n'est pas content...

« En fait, les discussions entre la BCE, la France et l'Allemagne ont commencé dès la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 », se souvient Xavier Musca, à l'époque directeur du Trésor et aujourd'hui le principal conseiller économique de Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Mais, à l'automne 2008, les regards sont focalisés sur les banques. Un peu partout dans le monde, les Etats sauvent leurs banques nationales, mettent en place des plans de relance et lâchent les vannes du déficit budgétaire en grand pour que les filets sociaux fonctionnent à plein. Mais il faut bien financer tout cela... Curieusement, les fameux spreads, qui, sur les marchés, créent une discrimination entre les Etats considérés comme sûrs et les autres, bougent à peine. Comme les opérateurs de marché fuient la Bourse et se détournent des valeurs financières, ils sont ravis de prêter encore et encore de l'argent aux gouvernements, surtout quand ils sont bien notés par les agences de notation. D'Athènes à Dublin en passant par Paris ou Rome, la zone euro, c'est du solide. Pour l'instant...

Un dîner à Manhattan

« Filet mignon ». Voilà le menu que le courtier Monness, Crespi, Hardt - Co a concocté pour son dîner de gala annuel le 8 février 2010. Tous les plus grands hedge funds de la planète sont là. Mieux, lorsque Donald Morgan prend le micro, il fait un tabac. Ancien ponte de la Fed de New York, il s'est reconverti dans le privé et dirige Brigade Capital. Il est considéré comme l'un des meilleurs experts de la dette publique. Et il se fait l'oracle des mauvais jours : il ne faut plus regarder la zone euro comme un ensemble solide, mais examiner chaque pays au cas par cas. Ce n'est pas un complot. Mais tout le monde l'écoute en hochant la tête. George Soros,« l'homme qui a fait tomber la Banque d'Angleterre » au début des années 90, est séduit. Il tient son prochain papier pour le Financial Times. Il le publiera quinze jours après : « La survie financière d'Athènes ne règlera pas la question de l'avenir de l'euro ».

Mensonges sur une île grecque

Le déficit budgétaire n'est pas de 6,5 % du PIB. Mais de... 12 % ! Quant à la dette publique, elle dépasse 100 %. Georges Papandréou n'est pas un pyromane, il vient juste de remporter les élections grecques. Nous sommes en octobre 2010, il a beaucoup promis à ses électeurs. Il doit maintenant leur faire comprendre qu'ils doivent oublier ses belles promesses de campagne. Et il charge la barque de ses prédécesseurs. Jouer avec les statistiques officielles, c'est une vieille tradition politique grecque. Déjà, au milieu des années 2000, lors d'une précédente alternance, les Grecs avaient avoué à leurs partenaires européens que leurs déficits publics n'étaient pas de 2 % du PIB en 2000 et de 1,4 % en 2001 et 2002. Mais respectivement de 4,1 % et 3,7 %...« En 2003, les Grecs ont même crevé tous les plafonds du déficit. Avec un grand sourire, ils nous disaient "c'est la faute aux Jeux olympiques" », se souvient Xavier Musca, qui, en 2005, était le directeur du Trésor français et le chef de file de ses homologues européens. Excédée, la Commission envoyait des missions pour tenter de faire le ménage dans les pratiques statistiques d'Athènes. Sans succès. D'autant que les marchés ne réagissaient pas. La Grèce, notée AAA, pesait après tout si peu dans le PIB européen... Et puis, finalement, tout ça arrangeait pas mal de monde.

« C'est trop facile de jeter la pierre aux Grecs, raconte Matthieu Pigasse, le patron de Lazard, qui conseille aujourd'hui le gouvernement grec et qui, depuis plus d'un an, descend deux ou trois fois par mois à l'Hôtel de Grande-Bretagne, à Athènes, pour aider Papandréou à maintenir la tête hors de l'eau. Il s'agit d'une responsabilité collective de tous les Européens. Beaucoup de pays ont mis en place des montages financiers osés pour masquer ou contenir l'ampleur de leur dette publique. Personne ne voulait que l'on regarde sous le capot de l'autre. » La remarque ne manque pas de sel quand on se souvient que Pigasse fut longtemps fonctionnaire du Trésor, à Bercy, puis au cabinet de Dominique Strauss-Kahn et de Laurent Fabius à Bercy... En ce mois d'octobre 2010, lorsqu'ils prennent connaissance des mensonges de Georges Papandréou, les analystes des agences de notation n'ont pourtant plus le coeur à rire... Standard-Poors met le pays sous surveillance. Fitch abaisse la note des emprunts d'Etat émis par Athènes. Malgré les appels de Paris, pour qui il faut intervenir tout de suite, les Allemands restent muets, refusent d'intervenir pour sauver un pays du « Club Med ». Ils sont furieux. Cette fois-ci, personne ne rit plus.

Une nuit à 750 milliards d'euros

Hasard du calendrier, le 7 mai 2010 est tombé un vendredi. Et c'est tant mieux. Car, en cette fin de journée, dans le bâtiment Justus Lipsius, à Bruxelles, c'est la consternation. Têtes d'enterrement : le dîner clôturant le sommet européen vient de se terminer et personne n'a touché aux asperges ni au gâteau au chocolat. C'est une catastrophe : la zone euro est en train d'imploser, l'euro va disparaître. Malgré un plan d'aide européen de 110 milliards d'euros annoncé une semaine plus tôt, la Grèce est à nouveau en cessation de paiement. Les marchés ne veulent plus lui prêter d'argent. Ni au Portugal ni à l'Espagne, d'ailleurs. Trichet a fait un exposé de quelques minutes : ce n'est plus une crise grecque. C'est une crise de l'eurozone, dit-il, et, pour calmer la panique des marchés, il faut être créatif. Nicolas Sarkozy a proposé un plan de sauvetage coordonné par la Commission européenne de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Angela Merkel a refusé cette solution. Pas question de mutualiser les risques. Dans la petite salle de la délégation française, décorée d'une incongrue photo d'Eddie Barclay et de Brigitte Bardot, Trichet, Sarkozy et Merkel multiplient les apartés. Les autres fulminent. Par politesse, Merkel et Sarkozy ont fait venir Berlusconi puis Zapatero, quelques minutes, pour leur expliquer qu'ils allaient vendre le concept d'une politique fiscale commune. Mais tout le monde sait que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il est 0 h 30, Sarkozy ne résiste pas à expliquer aux journalistes son idée de « parapluie » coordonné par la Commission. Berlusconi, tout sourire, explique que le plan est d'inspiration italienne. Merkel quitte Bruxelles sans un mot.

Dimanche 9 mai. Il est 15 heures. La Commission européenne distribue un « papier » en guise de hors-d'oeuvre aux discussions. C'est à peu de chose près la proposition française du vendredi. Il reste neuf heures, avant l'ouverture des marchés financiers asiatiques, pour sauver l'euro. Une course contre la montre s'engage... Et, comme dans les bons scénarios, il y a un rebondissement par minute. Wolfgang Schäuble fait un malaise, il est hospitalisé à la clinique Saint-Luc de Bruxelles. Thomas de Maizière, le ministre allemand de l'Intérieur, est sa doublure. Mais, quand Merkel l'appelle, il est en promenade en forêt près de Dresde. L'heure tourne.

On se chamaille. Les ministres envoient des SMS à leurs chefs d'Etat et de gouvernement respectifs. Christine Lagarde tient deux conversations à la fois. L'une avec ses homologues du G8 sur son Blackberry. L'autre sur son iPhone avec l'Elysée, tout en écoutant ce qui se dit dans la salle de l'Ecofin. Diplomate, elle calme souvent ses homologues qui donnent de la voix. Alistair Darling, le Britannique, assiste à son dernier conseil des ministres européens. Les travaillistes ont perdu les élections quelques jours plus tôt. Et il ne sait pas trop quelle contenance adopter. Axel Weber, le patron de la Buba, dont tout le monde dit qu'il a toutes les chances de devenir le prochain président de la BCE après Trichet, éructe au téléphone lorsqu'il apprend que certains Européens mettent au point un mécanisme inacceptable pour les Allemands. DSK fait le forcing pour gonfler l'enveloppe que le FMI veut mettre dans le dispositif, alors que beaucoup d'Européens refusaient, encore récemment, que son institution soit partie prenante. Le ministre autrichien, non fumeur, s'enferme avec Jean-Claude Juncker dans un bocal réservé à ceux qui ne peuvent se passer de cigarette, pour un conciliabule...

« Ce soir-là, personne n'a mis en avant son ego, raconte Lagarde. Nous avions tous les mêmes boussoles qui tournaient fou. Mais nous sommes 27 Etats de droit, nous vivons 27 situations politiques, 27 histoires nationales. Et c'est comme ça que l'Europe fonctionne. » A 1 h 45 du matin, c'est un grand ouf. Les Européens, la BCE et le FMI mettent 750 milliards d'euros sur le tapis. Les marchés sont douchés. L'euro est sauvé.

Dans quelques mois, il y aura la crise des banques irlandaises. Une tentative franco-allemande, au nom de la compétitivité, pour mettre l'ensemble de l'Union européenne au diapason du modèle économique allemand... Le roman de l'euro ne fait que commencer. Ceux qui l'écrivent peuvent en faire un roman noir ou une histoire qui finit bien.

E contre $

En janvier 1999, 1 euro vaut 1,16 dollar. Son plus bas (oct. 2000), 1 E = 0,80 $.

Son plus haut (juil. 2008), 1 E = 1,60 $.

Quand l'Allemagne était malade...

En 2002, la croissance allemande est en berne. Son déficit budgétaire explose et dépasse 3 % du PIB. Même chose en 2003 et 2004. L'Allemagne ne respecte plus les critères de Maastricht. Le chancelier Schröder élabore une série de mesures extrêmement douloureuses pour remettre le pays à flot.

« Monsieur Euro »

Les Allemands ne voulaient pas de Jean-Claude Trichet. Trop français. Depuis 2003, il joue les Père Fouettard, sermonne les chefs d'Etat et de gouvernement sur leurs comptes publics, si brouillons, si mal tenus. Fin 2010, les Allemands lui ont remis le prix Charlemagne : il a sauvé l'euro.

L'ouragan est venu d'Amérique

Tout a commencé dans le Middle-West, puis la crise des subprimes a touché Wall Street et emporté Lehman Brothers le 15 septembre 2008. Bientôt, c'est l'euro qui va trinquer.

Exaspérations franco-allemandes

Angela Merkel ne veut pas sauver la Grèce à n'importe quel prix : ils ont fait des erreurs, nous ne paierons pas ! Nicolas Sarkozy trépigne : « L'Allemagne réfléchit, la France agit ! » Jean-Claude Trichet cherche un compromis : ce n'est plus une crise grecque, c'est une crise de la zone euro.

Papandréou pris sur le fait

Les mensonges statistiques grecs ne sont pas nouveaux. Mais, cette fois, les marchés ne laissent pas passer.

Trio

François Mitterrand, Helmut Kohl, Jacques Delors... Dans cette Europe des douze, à la fin des années 80, rien n'était possible sans le couple francoallemand. Mais, à la tête de la Commission européenne, Delors avait la confiance des autres partenaires.

« Il ne faut pas avoir peur de l'Allemagne »

Propos recueillis par Pascale Hughes à BerlinWolfgang SC Häuble : « Nous avons prouvé qu'une politique budgétaire prudente et responsable est en mesure de générer une croissance économique soutenue et, c'est vrai, l'Allemagne joue en ce moment le rôle d'une locomotive de croissance en Europe. Mais personne ne doit avoir peur : les Allemands ne veulent dominer personne, et il n'est pas question pour nous d'assumer seuls le leadership politique européen. Dans les années qui ont suivi l'unification allemande, ce sont nos amis européens qui nous ont demandé d'abandonner une attitude trop réservée. Mais nous sommes convaincus que l'Europe ne doit pas être dirigée par un seul pays. Au cours de cette crise, il est en revanche devenu évident que la France et l'Allemagne doivent travailler ensemble en vue d'une solution européenne. Nos deux pays savent que pour que l'euro soit un succès, nous devons respecter nos engagements vis-à-vis du Pacte de stabilité et de croissance - cela n'a pas toujours été le cas. Quant à la nostalgie des Allemands pour le deutsche Mark, elle est normale. Mais elle ne signifie pas que les Allemands veulent jouer cavalier seul : si vous leur demandez, une très nette majorité d'entre eux se prononce pour le maintien de la monnaie unique. »

L'homme qui a fait basculer en faveur du « oui »

« Je suis hostile au plan tendant à instituer une monnaie unique. » En 1991, Jacques Chirac s'oppose à François Mitterrand. Mais, quelques mois avant le référendum (août 1992), il appelle à voter oui. Celui-ci passe de justesse, avec 51,04 % des voix.

La bataille de la BCE

En mai 1998, le Néerlandais Wim Duisenberg est désigné président de la Banque centrale européenne (BCE). Chirac est ivre de rage contre « ce petit fonctionnaire ».

Un homme et une femme à Deauville (octobre 2010)

Un couple se réinvente au nom de la compétitivité de l'Europe.

Double langage

Chirac, 1993 :

« L'euro, c'est une machine à perdre des voix. Moins on en parle, mieux on se porte. »

Chirac, oct. 1995 :

« Les reproches faits à la monnaie unique sont injustes. Ce n'est pas elle qui nous impose des contraintes, c'est la situation de nos finances. »

© 2011 Le Point. Tous droits réservés.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire