Le Point, no. 2021 - France, jeudi 9 juin 2011, p. 38-48

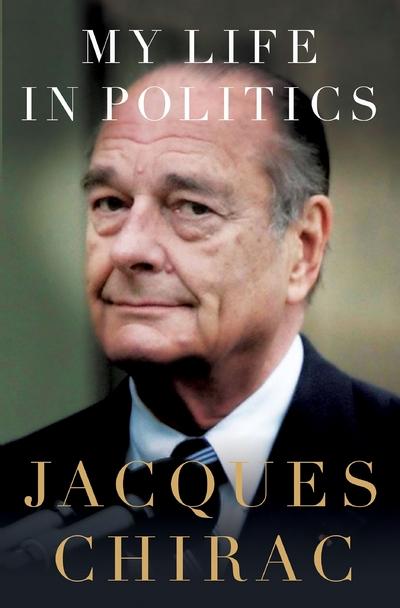

Explosif. Dans le Tome 2 de ses mémoires

C'est un livre à l'image de l'homme : grand format, coloré, humain, érudit, empreint de sagesse, éminemment (géo)politique, mais qui sait aussi être lucide, rancunier, faire preuve d'espièglerie et capable, par moments, de morsures.

C'est un livre à l'image de l'homme : grand format, coloré, humain, érudit, empreint de sagesse, éminemment (géo)politique, mais qui sait aussi être lucide, rancunier, faire preuve d'espièglerie et capable, par moments, de morsures.Jacques Chirac publie le second tome de ses Mémoires, qui revient sur ses douze années à l'Elysée. D'habitude sourd aux attaques et muet devant ses visiteurs, l'ancien chef de l'Etat dévoile - enfin - ce qu'il pense des hommes et des événements qui ont animé sa présidence. Nicolas Sarkozy - « nerveux, impétueux, débordant d'ambition, ne doutant de rien et surtout pas de lui-même » - n'échappe évidemment pas à la critique. Alors qu'un tel exercice suppose parfois une aptitude à l'indulgence ou au mensonge, Jacques Chirac, lui, se veut sincère sur ce que furent ses relations avec le chantre de la « rupture ».

Comment, en effet, oublier la révélation, à trois mois de la présidentielle de 1995, de l'affaire dite de la plus-value des terrains de Vigneux, appartenant à sa belle-famille ? A ce sujet, Chirac écrit qu'il lui a « toujours manqué la preuve qu'elle avait été initiée par le ministre du Budget » (alors Sarkozy). Comment faire l'impasse sur l'ironie de celui qui fut ensuite ministre de l'Intérieur, président de l'UMP et qui crut bon de moquer l'amateur de sumo qu'est Chirac ? « Réagir à cela, du moins publiquement, ne pouvait que conduire à un affrontement auquel, je persistais à le penser, il n'eût pas été digne de se prêter », confie le mémorialiste, qui, encore atteint par la saillie, ne retient plus sa plume : « Devais-je dans ce cas prendre une décision plus radicale, comme on me le conseillait ? Il m'est arrivé de m'interroger à ce sujet. » Mais il serait injuste de réduire « Le temps présidentiel » à ses seules, bien que nombreuses, occurrences sarkozyennes. Dédié« aux Français », ce tome se veut chiraquien jusque dans le style - l'auteur nous épargne les belles phrases et le lyrisme ampoulé des politiques qui lorgnent l'Académie.

Emotion. Sur 600 pages, Jacques Chirac décrit la vie à l'Elysée, à la fois excitante et cauchemardesque, ses rapports avec les Bush, Tony Blair, Yasser Arafat, les coulisses de la guerre en Irak, la mort tragique de son ami Rafic Hariri, sa passion pour les arts premiers, le sumo, sa fondation, l'émotion que lui inspire François Mitterrand à la fin de sa vie et l'empathie qu'il éprouve pour les Français en difficulté, malades ou misérables. Il y met toute sa sincérité. Comme dans son très touchant - et utile - « Testament politique », qui clôt le livre, accompagné de cette adresse aux Français : « Rêvez ! Osez !»

Saïd Mahrane

EXTRAITS

1995 François MItterrand

Le lendemain de mon élection, j'assiste en compagnie de François Mitterrand, sur les Champs-Elysées, aux cérémonies du cinquantième anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Nous sommes assis côte à côte dans la tribune présidentielle, bavardant de manière amicale et détendue. Sans déroger à sa réserve habituelle, le chef de l'Etat manifeste à mon égard une cordialité qui n'a rien de feint ni d'ostentatoire. En dépit du soutien officiel qu'il a apporté au candidat socialiste, il ne paraît pas mécontent, en réalité, que les Français aient fait un choix différent de celui qu'il préconisait. Tout me laisse même à penser qu'il préférait secrètement avoir pour successeur un homme extérieur à sa famille politique, dont il n'aurait à subir ni querelle d'héritage ni « devoir d'inventaire ». Sans doute y voyait-il le gage d'une passation de pouvoir plus apaisée... J'ai été l'adversaire de François Mitterrand avant de devenir son Premier ministre. Aujourd'hui me voici en charge de sa succession. Quels qu'aient été nos désaccords antérieurs, j'ai conscience du lien particulier qui nous unit désormais et qui dépasse nos seuls rapports personnels, si bons soient-ils.

1995 Les canards de Mitterrand

Je demande à François Mitterrand de bien vouloir me signaler toute difficulté qu'il rencontrerait dans sa nouvelle vie et pour laquelle je serais susceptible de lui venir en aide. Je pense, bien sûr, sans le lui dire, à ses problèmes de santé dont la gravité n'est plus un mystère pour personne. Le 8 mai, lors du déjeuner officiel donné en l'honneur des chefs d'Etat venus assister aux cérémonies du cinquantième anniversaire, il a confié à mon épouse qu'il était pressé de nous voir arriver, tant il souffrait « atrocement », contraint désormais à porter une minerve pour calmer la douleur qui s'est emparée de ses cervicales. Mais, avec sa pudeur habituelle, François Mitterrand préfère me demander de prendre soin, avant toute chose, des petits colverts qu'il a fait introduire dans le parc de la présidence. « Je sais que vous avez un labrador, me dit-il, inquiet de leur devenir. Essayez de faire en sorte qu'ils ne soient pas dévorés en deux jours. » Je lui assure que je veillerai à les protéger.

1997 Lionel Jospin

Je n'aurai aucune difficulté à m'entendre avec Hubert Vedrine et Dominique Strauss-Kahn durant le sommet du G7 qui se tient à Denver dans l'avant-dernière semaine de juin, pour y exprimer de façon cohérente et concertée les inquiétudes de la France face au réchauffement climatique et notre refus commun du « tout libéral » comme modèle économique. Ce bref séjour aux Etats-Unis ne fait que me confirmer les grandes qualités humaines et professionnelles d'Hubert Vedrine. Il me permet aussi de découvrir en Dominique Strauss-Kahn un homme de caractère et de convictions, pragmatique dans ses jugements, et déjà assez expérimenté pour avoir conscience de réalités internationales qui ne paraissent pas essentielles à la plupart des leaders politiques hexagonaux.

Somme toute, les relations les moins aisées, pour ne pas dire les plus difficiles, sont celles que j'ai entretenues d'emblée avec Lionel Jospin. « La cohabitation n'est pas la fusion », m'a-t-il prévenu lors d'une de nos premières apparitions publiques, pour éviter entre nous toute forme de complicité. « Elle n'est pas non plus la fission », lui ai-je rétorqué sans vouloir le brusquer. Il ne fait aucun effort pour masquer sa méfiance à mon égard et ne m'apprécie guère, de toute évidence. En ce qui me concerne, je m'efforce de rompre un peu la glace et de faire en sorte que notre collaboration se passe dans le meilleur climat possible. Il n'est pas dans ma nature d'être spontanément désagréable à l'égard de mes semblables. Mais la vérité, dans le cas précis, est que j'ai affaire à un type d'interlocuteur dont le style et le langage me sont tout à fait étrangers. Je ne me sens rien de commun avec un dirigeant dont la rigidité intellectuelle, la vision manichéenne de la société, la conception antagoniste des rapports politiques dictent le comportement comme la pensée - sans présumer encore de ce que sera son action. On est loin ici de la finesse et de la subtilité mitterrandiennes, qui n'ignoraient rien de la complexité des êtres et savaient bien se jouer des frontières partisanes.

1997 Nicolas Sarkozy, le retour

Après son départ de Matignon, je n'ai pas réussi à convaincre Alain Juppé de garder la direction du Rassemblement pour la République. Son maintien à la tête du mouvement m'eût assuré d'une entente solide et loyale avec la principale force politique de l'opposition. Le 7 juillet 1997, c'est finalement Philippe Séguin qui a pris la présidence du RPR, secondé par Nicolas Sarkozy au secrétariat général, tous deux résolus à marquer leur autonomie vis-à-vis d'un chef de l'Etat qu'ils jugent discrédité. Philippe Séguin connaît mes réserves concernant la promotion de Nicolas Sarkozy, que j'estime à tout le moins prématurée. Mais il a décidé de passer outre en appelant à ses côtés l'ancien ministre du Budget d'Edouard Balladur qui, avant comme après mon élection, n'a pas ménagé ses attaques contre moi ni ses critiques de l'action gouvernementale d'Alain Juppé, sans toujours lésiner sur les moyens pour tenter de nous gêner. Par souci de rassemblement, je recevrai néanmoins à l'Elysée, au début de septembre, le nouveau secrétaire général du RPR afin de m'entretenir avec lui de la situation politique immédiate, sans faire allusion au passé. Ni vraiment parler de l'avenir... En considérant tout au plus que l'heure est venue d'en finir avec les « querelles personnelles ».

(...) Nicolas Sarkozy est le premier à m'annoncer sa candidature. Il m'assure qu'il est disposé à s'engager désormais à mes côtés. Et, comme pour mieux m'en convaincre, il me parle d'un nouveau pacte qu'il vient de sceller avec... Philippe Séguin, dont il appuierait la candidature à la Mairie de Paris tandis que son principal lieutenant, François Fillon, se verrait confier le secrétariat général du Rassemblement. Je retrouve Nicolas Sarkozy tel que je l'ai connu quelques années auparavant : nerveux, impétueux, débordant d'ambition, ne doutant de rien et surtout pas de lui-même.

J'ai apprécié qu'il accepte de s'engager au pied levé dans des élections européennes qu'il savait perdues d'avance. Mais j'ai aussi quelques raisons de douter qu'il soit le mieux placé pour apaiser les tensions au sein du RPR et permettre au mouvement de retrouver son unité. Je lui conseille de se préserver pour assumer, le moment venu, des responsabilités plus élevées. Je sais qu'il ne sera pas insensible à cet argument. Moyennant quoi j'obtiendrai de lui qu'il accepte de retirer sa candidature...

2002 Le choix du Premier ministre

J'ai commencé à réfléchir au choix du nouveau Premier ministre dès le lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. (...) J'ai plusieurs noms en tête, dont ceux de Nicolas Sarkozy, de Jean-Pierre Raffarin et de Philippe Douste-Blazy. Ce dernier présente l'avantage de ne pas être issu du RPR et, en tant que président du groupe UDF à l'Assemblée nationale, d'avoir beaucoup contribué à entraîner les députés centristes dans notre dynamique unitaire, contestée et rejetée par leur président, François Bayrou. Mais je ne suis pas persuadé qu'il ait l'autorité nécessaire pour s'imposer à Matignon. Restent les deux premiers.

Nicolas Sarkozy paraît le mieux préparé à occuper cette fonction, ne serait-ce que parce qu'il en est lui-même convaincu au point, comme je l'apprendrai incidemment, d'avoir déjà entrepris de composer son cabinet ministériel. Je ne mésestime pas ses qualités : sa force de travail, son énergie, son sens tactique, ses talents médiatiques, qui font de lui, à mes yeux, l'un des hommes politiques les plus doués de sa génération. Son expérience gouvernementale, son dynamisme, son insatiable appétit d'action plaident aussi en sa faveur. Certains membres de mon entourage, tel Dominique de Villepin, sont favorables à sa nomination, l'estimant utile pour lui permettre de faire ses preuves. D'autres, plus nombreux, me la déconseillent, qui ne jugent pas Nicolas Sarkozy assez fiable par rapport à ce qu'un président de la République, conformément à l'esprit de nos institutions, est en droit d'attendre de son Premier ministre : une loyauté, une transparence totales dans leurs relations. Le risque, en effet, serait de me trouver très vite confronté à un chef de gouvernement prompt à affirmer son autonomie, voire à me disputer mes propres prérogatives, sans s'interdire de paraître déjà briguer ma succession. Bref, de subir les désagréments d'une nouvelle cohabitation...

Le fait est que j'ai besoin d'un Premier ministre avec lequel je me sente en complète harmonie et sur lequel je puisse m'appuyer en toute confiance. La confiance ne se décrète pas, mais c'est une nécessité impérative. Or il subsiste trop de zones d'ombre et de malentendus entre Nicolas Sarkozy et moi pour que ces conditions soient pleinement remplies. J'ajoute, et c'est le plus important, que nous ne partageons probablement pas la même vision de la France. Le choix de Jean-Pierre Raffarin me paraît à tous égards plus conforme à l'idée que je me fais de l'action gouvernementale.

2004 La condamnation d'Alain Juppé

Je me trouvais à Genève ce jour-là, pour une réunion de l'ONU, quand j'ai appris en début d'après-midi le verdict qui venait de frapper Alain Juppé dans l'affaire des emplois présumés fictifs du RPR, soit dix-huit mois de prison avec sursis et dix ans d'inéligibilité. Stupéfait, abasourdi, par une sentence aussi sévère, aussi injuste - c'est ainsi que je l'ai tout de suite ressentie, même si ma fonction m'interdit de commenter publiquement un acte de justice -, je me suis d'abord enfermé dans un long silence. Cette nouvelle m'a plongé dans une profonde tristesse. Je pensais à ce qu'Alain m'avait confié quelque temps auparavant : « J'ignore comment je réagirai si je suis condamné à une peine infamante. » Plus que mon propre sort judiciaire, c'est le sien qui me préoccupait depuis sa mise en examen six ans auparavant. Une attente qui laissait son avenir politique en suspens, même si je n'ai pas hésité à lui proposer spontanément, en mai 2002, de redevenir mon Premier ministre. Alain Juppé restait pour moi, quoi qu'il arrive, le « meilleur d'entre nous ». Il a alors décliné mon offre en faisant état, précisément, des risques judiciaires qu'il encourait. (...)

Dès mon retour à Paris, ce 30 janvier 2004, j'ai appelé Alain Juppé pour le réconforter, l'assurer de mon affection, de mon amitié. Je l'ai senti terriblement meurtri. Lorsque je l'ai retrouvé à son retour de Normandie, où il est parti se reposer avec Isabelle sitôt le verdict connu, je l'ai exhorté à tenir bon, à ne pas abandonner le combat politique : « Vous n'allez pas faire comme Jospin », lui ai-je même dit avec l'espoir que cet argument suffirait à le convaincre. Mais rien n'y a fait. Alain Juppé considérait qu'en raison de sa condamnation, et même s'il avait fait appel du jugement, il ne pouvait être question pour lui de se maintenir à la direction de l'UMP. Sa décision était prise et je ne suis pas parvenu à le faire changer d'avis. Il l'annonce aux militants réunis en congrès le 8 février, ouvrant la voie du même coup à des prétendants déjà impatients de briguer sa succession. L'un d'eux surtout : Nicolas Sarkozy.

2004 Nicolas Sarkozy, l'enfant terrible

Nicolas Sarkozy a une qualité indéniable : celle d'avancer toujours à découvert. Ses ambitions présidentielles sont vite devenues transparentes, à peine est-il arrivé Place Beauvau, quitte à paraître anticiper quelque peu sur des échéances qui n'étaient pas immédiates. Mais je me suis aussitôt refusé à entrer dans le rapport de forces qu'il tentait d'établir entre nous, considérant que celui-ci ne pouvait être que destructeur pour nos institutions. Ce n'était pas mon rôle, en tant que chef de l'Etat, de prendre part à une sorte de compétition ou de rivalité qui n'avait pas lieu d'être. Seule m'importait la façon dont Nicolas Sarkozy s'acquittait, en tant que ministre, de la tâche qui lui avait été confiée. La sécurité figurait parmi les priorités de mon programme présidentiel. Non la seule, mais une des plus importantes. (...) J'ai feint de ne pas me sentir visé lorsque Nicolas Sarkozy a cru bon d'ironiser, lors d'un déplacement à Hongkong, sur les amateurs de combats de sumo et de dénigrer le Japon, deux de mes passions, comme il ne l'ignore pas. Je me suis dit simplement, en l'apprenant, que nous n'avions pas les mêmes goûts ni la même culture. Beaucoup de mes proches s'étonnent alors que je ne réagisse pas à toutes ces petites phrases provocantes décochées contre moi par un ministre en fonction qui s'exprime à sa guise, sans jamais se soucier de ménager le chef de l'Etat. Mais réagir à cela, du moins en public, ne pouvait que conduire à un affrontement auquel, je persistais à le penser, il n'eût pas été digne au président de la République de se prêter. Devais-je dans ce cas prendre une décision plus radicale, comme on me le conseillait ? Il m'est arrivé de m'interroger à ce sujet. Après mûre réflexion, je suis toujours parvenu à la conclusion que me séparer de lui eût été priver la France d'un bon ministre. Jusqu'alors, rien dans son action ne me paraissait le justifier.

C'est pourquoi j'ai préféré, en avril 2004, offrir à Nicolas Sarkozy une nouvelle occasion d'exprimer ses talents. Soucieux de préserver à la fois l'équilibre du gouvernement et l'autorité du Premier ministre, j'estime incompatible, en revanche, sa fonction ministérielle avec la présidence du parti présidentiel, pour laquelle il a décidé de se porter candidat.

Après avoir tenté en vain de l'en dissuader, je décide d'exprimer publiquement, lors de mon intervention du 14 Juillet 2004, ma position sur un problème intéressant cette fois directement le fonctionnement de l'Etat. Je commence, les journalistes m'y invitant, par mettre les choses au point quant à mon désaccord récent avec le ministre des Finances sur le budget de la Défense. Nicolas Sarkozy le jugeait trop élevé et m'a fait connaître son opposition alors qu'il s'agissait pour moi de restaurer, dans le cadre d'une nouvelle loi de programmation militaire, nos moyens de défense comme nous l'avons fait pour la sécurité intérieure. Je résume d'une phrase la réalité du débat : « Il n'y a pas de différend entre le ministre des Finances et moi, dis-je, pour une raison simple, c'est que, s'agissant notamment de la Défense, je décide et il exécute. » J'ajoute que l'action gouvernementale est fondée sur deux principes que j'entends également faire respecter : « la collégialité et la solidarité », et que je n'ai pas l'intention d'accepter qu'ils puissent être remis en cause par quiconque. Puis, répondant à une question sur la probable candidature de Nicolas Sarkozy à la présidence de l'UMP, je précise que je demanderai au ministre de l'Intérieur de choisir entre l'une et l'autre de ces fonctions : « Un ministre par ailleurs président du principal parti de la majorité, cela veut dire en clair qu'il n'y a plus de Premier ministre. On touche là au bon fonctionnement des institutions et à l'efficacité gouvernementale... » J'annonce donc que « si tel ou tel ministre est élu président de l'UMP, il démissionnera immédiatement ou je mettrai fin à ses fonctions ».

Je dois bien avouer qu'en disant cela, avec la netteté qui s'imposait, je pensais que Nicolas Sarkozy ferait le choix de rester au gouvernement et de servir l'intérêt national. Mais c'est le contraire qui s'est passé. Lorsque je le reverrai pour connaître sa décision définitive, le ministre des Finances me confirmera sa résolution de briguer la présidence du parti majoritaire. Ne doutant pas de son succès, je lui confirmerai, de mon côté, qu'il devra cesser ses fonctions ministérielles au lendemain du congrès de l'UMP, le 21 novembre. Tout est clair désormais.

2005 Le Kärcher

A la fin du mois d'octobre 2005, la France doit faire face à une crise des banlieues d'une ampleur sans équivalent dans notre pays. (...) J'estime que nous devons rester extrêmement vigilants vis-à-vis de tout ce qui pourrait raviver les tensions. Je n'ai pas approuvé, et ne m'en suis d'ailleurs pas caché auprès de lui, les déclarations intempestives du ministre de l'Intérieur promettant, le 20 juin précédent, de « nettoyer au Kärcher » la cité des 4 000 à La Courneuve, puis, le 25 octobre, de débarrasser Argenteuil de ces « racailles ». En décembre 2005, je saisirai l'occasion d'une rencontre à l'Elysée avec une cinquantaine de lecteurs du Parisien, qui ont tous vécu de près la crise des banlieues, pour marquer de la même façon mon refus de toute « discrimination positive ». Cette idée remettrait en cause un principe républicain essentiel, celui de l'égal accès aux emplois sans autre distinction que celle liée au mérite. Je rejetterai tout autant une autre idée en vogue, celle qui consisterait à accorder le droit de vote aux étrangers non européens, et tiens à rappeler, là encore, un des principes fondamentaux de notre République, qui veut que suffrage et nationalité soient indissociables.

2007 Nicolas Sarkozy candidat

Quoi qu'ils en disent, peu de chefs d'Etat organisent véritablement leur succession, ce qui ne les empêche pas d'avoir leurs préférences ni éventuellement de les exprimer. Je n'étais pas le seul à penser qu'Alain Juppé possédait toutes les qualités requises pour assumer la fonction présidentielle. Mais les circonstances en ont décidé autrement. Après lui se sont ouvertes diverses hypothèses, entre lesquelles il ne m'appartenait pas de trancher. Chacun connaissait la qualité de mes relations avec Dominique de Villepin et nul n'ignorait les différences d'analyse qui m'avaient parfois distingué de Nicolas Sarkozy, ce dont lui-même ne se cachait guère au demeurant, en affichant son désir de « rupture ». Cependant tous deux avaient en commun de dépendre de la même formation politique. C'est elle seule, en définitive, qui serait habilitée à choisir son candidat.

Le 16 janvier 2007, je prends acte de l'investiture de Nicolas Sarkozy comme candidat de l'UMP à l'élection présidentielle. Le 21 mars, soit dix jours après avoir fait connaître ma propre décision, j'annonce, lors d'une intervention télévisée, que j'apporterai « tout naturellement mon vote et mon soutien »à sa candidature du fait même qu'elle s'inscrit dans le cadre de la majorité présidentielle. Je donne aussitôt après comme consigne au secrétaire général de l'Elysée, Frédéric Salat-Baroux, de veiller scrupuleusement à ce que rien ne puisse venir gêner, en quoi que ce soit, la campagne du représentant de l'UMP et à ce que chacun de ses collaborateurs fasse les efforts nécessaires en ce sens. Frédéric Salat-Baroux s'y emploiera avec toute la détermination que j'attendais de lui, en faisant preuve jusqu'au bout d'une loyauté et d'une fidélité exemplaires. Le 26 mars, le gouvernement est remanié de manière à éviter toute confusion entre le statut ministériel de Nicolas Sarkozy et sa position de candidat à l'élection présidentielle. Je prends alors la décision, en accord avec Dominique de Villepin, de nommer au ministère de l'Intérieur François Baroin, en qui j'ai toute confiance.

2007 L'élection

Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Nous sommes réunis à l'Elysée ce soir-là avec Bernadette, mon petit-fils Martin, ainsi que l'ensemble de mes collaborateurs, pour entendre la première déclaration du futur chef de l'Etat. Chacun de nous écoute avec la plus grande attention chaque phrase, chaque mot qu'il prononce, guettant secrètement le moment où il citera sans doute le nom de celui auquel il s'apprête à succéder, ou même le remerciera du soutien qu'il lui a apporté. Mais ce moment ne viendra jamais. Pour ma part, je m'abstiens de manifester la moindre réaction. Mais au fond de moi je suis touché, et je sais désormais à quoi m'en tenir.

Chirac et la paix

1995 Tensions entre Chirac et Milosevic

Un problème reste à régler d'ici la tenue de la conférence [Conférence de Paris sur l'avenir de la Bosnie-Herzégovine , NDLR] : la restitution de nos deux pilotes capturés par les Serbes de Pale. (...) Je réunis un conseil restreint. (...) Je retiens l'idée (...) d'adopter un langage de fermeté vis-à-vis de Milosevic et quitte la réunion pour lui téléphoner (...).

« Je vous appelle, lui dis-je, pour une démarche extrêmement sérieuse. J'ai maintenant besoin de connaître la vérité sur nos deux pilotes, et j'ai besoin de les récupérer. Tout le reste de la procédure de signature et de levée des sanctions dépend de cela. Avez-vous des nouvelles ?» « Je suis content d'avoir l'occasion de parler avec vous à ce sujet, me répond Milosevic. Nous avons déployé tous nos efforts concernant vos deux pilotes. Je suis dans la même situation que vous s'agissant de leur sort. Nous n'avons malheureusement pas de nouvelles informations. (...) Je considère que retrouver vos deux pilotes est extrêmement important. Mais, comme je vous l'ai déjà souligné, les pilotes n'ont pas été enlevés par des Serbes, mais par des criminels. » Je lui explique que je ne peux pas croire cela : « Nous avons des informations précises sur nos pilotes, par l'intermédiaire des Russes et d'envoyés spéciaux. Nous avons la certitude que les services serbes savent où ils sont. S'il leur arrive quelque chose, nous avons tous les moyens d'apporter des preuves en ce sens. Comme nous préférons que les choses se passent à l'amiable, nous sommes prêts à monter avec vous les modalités de leur récupération. Si nos pilotes ne sont pas revenus, cela comportera pour vous un certain nombre de conséquences. » (...) Milosevic regrette de « constater une telle incompréhension et un tel manque de confiance de la part de la France ». Je lui demande, avant de raccrocher, de transmettre le message suivant à Mladic : « La France peut aussi être terrible dans sa vengeance. »

2002 Irak, la mise en garde

L'amitié supposant une franchise et une loyauté réciproques, j'ai fortement mis en garde George W. Bush contre les risques d'une éventuelle intervention militaire en Irak (...) : « Voilà exactement ce qui va se passer, lui ai-je dit en aparté. Dans un premier temps, vous réussirez à prendre Bagdad sans trop de difficultés. En deux ou trois semaines, tout sera réglé. Mais c'est après que les problèmes vont commencer. Vous serez confronté à un début de guerre civile entre chiites, kurdes et sunnites. Les chiites sont majoritaires, donc vous serez contraint tôt ou tard de leur céder le pouvoir au nom de la démocratie. Du même coup, vous renforcerez la position de l'Iran dans la région et finirez par déstabiliser des pays à majorité sunnite comme l'Arabie saoudite et quelques autres. Et cette guerre civile fera que l'Irak, qui n'a jamais tenu depuis ses origines sans une autorité forte, éclatera de tous côtés. Dès lors, vous ne pourrez plus rien maîtriser. Rien. Avec toutes les conséquences que cela impliquera pour l'équilibre du Moyen-Orient... » George W. Bush m'a écouté sans m'interrompre (...). Tout au plus a-t-il esquissé un sourire légèrement ironique. Et notre échange (...) en est resté là.

« Le temps présidentiel : Mémoires, Tome 2

LIRE AUSSI :

LIRE AUSSI :EXTRAIT - Tome 1 :

"Chaque pas doit être un but"

© 2011 Le Point. Tous droits réservés.

1 commentaires:

Bonjour,

Si dans ce tome 2 Jacques Chirac est dur avec Sarkozy, il l'est encore plus avec l'extrême droite et, par voie de conséquence, avec la compromission de la droite avec les thèses xénophobes et une conception fermée de l'identité nationale. C'est même là l'essentiel de son "Testament politique" (conclusion de l'ouvrage).

Lire une belle page à ce sujet sur politproductions.com

Enregistrer un commentaire